Insekt des Jahres

Jedes Jahr rückt eine Insektenart ins Scheinwerferlicht und darf sich mit dem Titel „Insekt des Jahres“ schmücken. Eine Jury, die unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern von Forschungsinstitutionen besteht, vergibt die Auszeichnung bereits seit mehr als 20 Jahren.

Darum die Insekten-Kür

Viele Menschen finden Insekten wenig sympathisch, dabei leisten sie beachtliches: Sie bestäuben Pflanzen und helfen beim Abbau von altem tierischen und pflanzlichen Material. Gleichzeitig sind sie Nahrungsgrundlage für zahlreiche andere Tiere - darunter Vögel, Säuger und Fische - und sie leisten noch viel mehr. Höchste Zeit also, den Insekten mehr Wertschätzung entgegenzubringen! Und genau das möchte die Jury mit der Kür des „Insekt des Jahres“ bewirken.

Auf dieser Seite präsentieren wir das Gewinner-Insekt seit dem Jahr 2016. Wer neugierig auf die Vorjahre ist, findet die Artenporträts auf der Website der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e.V.

Sie ist die Heldin des Jahres 2025 im Insektenreich! Mit ihrem eleganten, bis zu 35 Millimeter langen Körper, verziert mit auffälligen weißen Tupfen und rot-schwarzen Beinen, zieht sie die Blicke auf sich.

Besonders faszinierend ist der lange Legebohrer der Weibchen – ein Werkzeug, das aussieht wie eine magische Nadel und tatsächlich tief ins Holz eindringen kann.

Doch die Holzwespen-Schlupfwespe beeindruckt nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre bedeutende Rolle im Ökosystem. Diese Schlupfwespenart hat sich auf die Holzwespen spezialisiert, deren Larven sich als echte Problemfälle in der Forstwirtschaft erweisen können. Die Holzwespen-Schlupfwespe hilft dabei, deren Population in Schach zu halten – ganz ohne Chemie. Die Weibchen erkennen befallene Bäume am speziellen Geruch der von Holzwespenlarven eingebrachten Pilze. Diese Pilze unterstützen die Holzwespenlarven beim Holzabbau, doch genau das lockt auch die Schlupfwespe an. Geduldig dringt sie mit ihrem Legebohrer bis zu 30 Minuten lang durch das Holz, um ihre Eier direkt auf den Holzwespenlarven abzulegen.

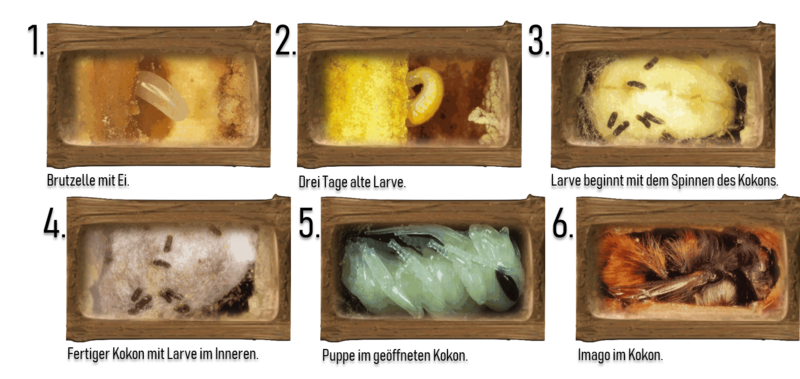

Die geschlüpften Schlupfwespenlarven machen kurzen Prozess: Zuerst ernähren sie sich von den Körperflüssigkeiten der Wirtslarve, bis sie diese schließlich ganz auffressen. "...Insgesamt dauert es etwa fünf Wochen, bis die ausgewachsene Larve einen dünnen Kokon im Fraßgang der Holzwespenlarve spinnt und darin überwintert“ erklärt Prof. Dr. Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg.

Die Vorgehensweise der Holzwespen-Schlupfwespe klingt drastisch, ist aber ein essenzieller Beitrag zur natürlichen Regulierung von Holzwespenpopulationen und reduziert so den Bedarf an chemischen Pflanzenschutzmitteln in der Forstwirtschaft. Schlupfwespen sind allgemein wichtige Helfer in der Natur. In Deutschland gibt es über 3.600 verschiedene Arten, die sich als wahre Spezialisten im Parasitieren erweisen – von Schmetterlingen bis hin zu Käfern. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren.

Auch in naturnahen Gärten sind Schlupfwespen wertvolle Mitbewohner. Sie sorgen für eine natürliches Gleichgewicht. Gartenbesitzer können Schlupfwespen unterstützen, indem sie nektarreiche Blumen pflanzen und geeignete Lebensräume schaffen – und damit zu einem gesunden und lebendigen Ökosystem direkt vor der Haustür beitragen.

Quellen:

Bellmann, Heiko (2020): Welches Insekt ist das?; Kosmos Verlag, Stuttgart.

Gerhardt, Ewald & Gerhardt, Marina (2021): Das große BLV Handbuch Insekten; BLV, München.

Hoch, H. (2024). Heimische Insekten ganz nah: 111 häufige Arten in Haus und Garten. Quelle & Meyer Verlag GmbH, Wiebelsheim.

Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg (SDEI) - Pressemitteilung vom 28.11.2024

Was hat diese schwarz glänzende Schönheit mit einem Stier gemein? Die Hörner! Zumindest trifft das auf die Männchen zu. Die tragen an ihrem Halsschild drei Dornen, ein spektakuläres Kennzeichen dieser Art. Auf Englisch heißt der Stierkäfer „Minotaur beetle“ – was auf den Minotaurus (Stiermensch) in der griechischen Mythologie anspielt. Für die Käferweibchen ist diese Bezeichnung allerdings nicht passend. Anstelle von Dornen tragen sie nämlich eine Querleiste und kleine Höcker auf ihrem Halsschild.

Das bis zu 2,4 cm große „Insekt des Jahres 2024“ ist laut Rote-Liste-Zentrum in allen deutschen Bundesländern verbreitet und kommt noch häufig vor. Es gilt derzeit als ungefährdet. Wer den Käfer in seinem natürlichen Lebensraum beobachten möchte, besucht am besten offene Sandböden.

Der zu den Mistkäfern gehörende Stierkäfer fühlt sich von Kot angezogen, den Herbivoren hinterlassen. Ähnlich unserer Müllabfuhr sorgt er dafür, dass Abfälle beseitigt werden. Einerseits frisst er den Kot selbst. Andererseits füttert er damit seine Larven. Diese befinden sich zum Teil bis zu 1,5 m tief im Erdboden. Droht ihnen Gefahr, verteidigt sie der Stierkäfer mithilfe seiner Dornen.

Prof. Dr. Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg, zufolge, sind Dung- und Mistkäfer besonders bedrohte Insekten. Ein Problem sei, dass Haus- und Nutztiere prophylaktisch Antiparasitika erhalten. Diese Mittel seien auch im Kot der Tiere enthalten, wodurch sie eine schädliche Wirkung auf die kotfressenden Käfer entfalten. Details sind in der folgenden Pressemitteilung enthalten: www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/kotfressender-kraftprotz-der-stierkaefer-wird-insekt-des-jahres-2024-in-deutschland-oesterreich-und-der-schweiz/

Quellen:

Bellmann, Heiko (2020): Welches Insekt ist das?; Kosmos Verlag, Stuttgart.

Gerhardt, Ewald & Gerhardt, Marina (2021): Das große BLV Handbuch Insekten; BLV, München.

Dr. Jarvis, Peter (2020): The Pelagic Dictionary of Natural History of the British Isles, Descriptions of All Species with a Common Name; Pelagic Publishing, Exeter.

Leonard, M. G. (2018): Beetle Boy: The Beetle Collector's Handbook (Beetle Boy); Scholastic.

www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/kotfressender-kraftprotz-der-stierkaefer-wird-insekt-des-jahres-2024-in-deutschland-oesterreich-und-der-schweiz/

Das Landkärtchen ist das „Insekt des Jahres 2023“. Besonders bemerkenswert sind seine zwei unterschiedlichen Generationen pro Jahr: Im Frühjahr sind die Schmetterlinge braun-orange gefärbt und ab April zu sehen. Die dunkle Sommergeneration ist schwarz-braun mit weißen Bändern und gelblichen Flecken. Sie erscheint ab Ende Juni. Bei kühlem Sommerwetter können Mischformen mit Merkmalen beider Generationen auftreten.

Das Landkärtchen, wissenschaftlich „Araschnia levana“ genannt, hat eine Flügelspannweite von drei bis vier Zentimetern. Der buntgefärbte Flickenteppich auf der Flügelunterseite, der an eine Landkarte erinnert, gibt dem Schmetterling seinen Namen. Die unterschiedliche Tageslichtdauer und Temperatur während der Puppenruhe bewirkt, dass sich die Generationen voneinander unterscheiden.

-

Landkärtchen (Araschnia levana), Frühjahrsform © Armin S. Kowalski/CC BY-SA 2.0 -

Landkärtchen (Araschnia levana), Sommerform © Tero Laakso/CC BY-SA 2.0 -

Landkärtchen (Araschnia levana), Unterseite © Charles James Sharp/CC BY-SA 4.0 -

Landkärtchen (Araschnia levana), Zwischenform © Jörg Hempel/CC BY-SA 2.0

Landkärtchen mögen Wald- und Wegränder, blütenreiche Moorwiesen, feuchte Wälder und Auen. Auch Trockenhänge und Moore bieten ihnen gute Bedingungen. Sie bevorzugen weiße, gelbe und violette Blüten, zum Beispiel von Wilder Möhre, Schafgarbe, Baldrian, Brombeere, Dost, Wasserdost und Distel.

Die Weibchen legen acht bis zehn grüne Eier als Türmchen auf die Unterseite von Brennnesselblätter. Diese Eitürmchen sind charakteristisch für das Landkärtchen. Aus den Eiern schlüpfen schwarze Raupen, die zahlreiche Dornen tragen. Anhand ihrer beiden Dornen am Kopf lassen sie sich von den Raupen des Tagpfauenauges gut unterscheiden.

Landkärtchen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet und gelten aktuell als nicht gefährdet. Sie sind ein hervorragender Botschafter für die Vielfalt der Arten.

Quellen:

Bellmann, H. (2016): Der Kosmos Schmetterlingsführer; Kosmos Verlag, Stuttgart.

Facebook-Post auf unserem Deutschland summt!-Kanal

NABU: Der Falter mit den zwei Gesichtern

Settele, J. et al. (2015): Schmetterlinge: Die Tagfalter Deutschlands; Ulmer Verlag, Stuttgart.

Unser „Insekt des Jahres 2022“ braucht im Winter einen langen Schal! Denn es hat eine verlängerte Vorderbrust, die ihr den lustigen Namensbestandteil „Kamelhals“ einbrachte. Und es mag Kälte. Nur dann kann sich die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege (Venustoraphidia nigricollis) optimal entwickeln. Ihre Eier legt sie gerne in Totholz oder Borke ab. Nicht weniger als zwei Jahre dauert es, bis sich die erwachsenen Tiere entwickelt haben. Vögel und Spinnen haben die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege zum Fressen gern. Hier ist also Vorsicht geboten!

In der Regel erreicht das Insekt eine Körpergröße von 6 bis 15 Millimeter, mit Flügeln als Eyecatcher. Dabei sind sie mehr Schein als Sein: Zum Fliegen taugen sie kaum. Hüpfen klappt da schon besser. Wer neugierig ist und dem Insekt persönlich begegnen möchte, steckt seinen Kopf am besten in eine Baumkrone. Dort oben leben die erwachsenen Schwarzhalsigen Kamelhalsfliegen mit Vorliebe. Sie sind unter anderem in Mittel- und Osteuropa verbreitet. Laut Rote-Liste-Zentrum ist ihr aktueller Bestand jedoch sehr selten.

Circa 250 Kamelhalsfliegen-Arten sind bekannt. Davon finden wir in Mitteleuropa aber nur 16. Nach derzeitigem Wissen bilden Kamelhalsfliegen damit die Insektenordnung mit den wenigsten Arten. Dafür bevölkerten sie den Planeten schon zur Zeit der Dinosaurier. Anfang des Jahres 2024 rückte das Insekt des Jahres erneut in die Schlagzeilen: Wissenschaftler*innen war es nämlich gelungen, sein komplettes Genom zu analysieren.

Quellen:

Bellmann, Heiko (2018): Der Kosmos Insektenführer; Kosmos Verlag, Stuttgart.

Facebook-Post auf unserem Deutschland summt!-Kanal

https://nachrichten.idw-online.de/2024/02/08/bestaendig-seit-millionen-von-jahren-erste-vollstaendige-genomsequenzierung-einer-kamelhalsfliege

www.lacewing.tamu.edu/neuropterida/neur_bibliography/edoc12/aspock2022ref22733-22880.pdf

www.rote-liste-zentrum.de/de/Detailseite.html?species_uuid=7c4a4223-5a90-4d4a-929b-2eccd696fdc4

Wer will schon eine Eintagsfliege sein? Ihr Leben ist schnell vorbei, doch in dieser Zeit leistet sie Erstaunliches. Die Dänische Eintagsfliege ist das „Insekt des Jahres 2021“.

Die Larven leben in sauberen, sauerstoffreichen Gewässern und sind Indikatoren für die Wasserqualität. Sie häuten sich 30 mal – ein Rekord unter den Insekten! Als Larve hat die Eintagsfliege Kiemen und lebt bis zu drei Jahre unter Wasser. Dann erscheint die Larve an der Wasseroberfläche, platzt dort oder an Land aus ihrer Haut und wird zur fliegenden Eintagsfliege. So bilden sich große Schwärme über dem Wasser, die ein beeindruckendes Naturschauspiel bieten und eine reiche Nahrungsquelle für Vögel und Fische sind.

Fressen kann die adulte Eintagsfliege nicht mehr, da ihr Verdauungssystem in diesem Stadium verkümmert ist. Innerhalb weniger Tage muss sie sich paaren und ihre Eier abwerfen, die zu Boden sinken. Ein neuer Zyklus beginnt. Nach getaner Arbeit stirbt die Eintagsfliege. Trotz ihres kurzen Lebens ist die Dänische Eintagsfliege als Spezies sehr alt. Sie bewohnt unseren Planeten bereits seit 350 Millionen Jahren.

Die Dänische Eintagsfliege zeigt, dass selbst kurze Lebenszyklen erstaunliche Geschichten der Anpassung und Überlebensfähigkeit erzählen können. Ihre Präsenz erinnert uns daran, wie alt und beständig das Leben auf der Erde ist und wie jede Spezies ihren Platz im großen Gefüge der Natur hat.

Quellen:

Bellmann, Heiko (2018): Der Kosmos Insektenführer; Kosmos Verlag, Stuttgart.

Facebook-Post auf unserem Deutschland summt!-Kanal

www.senckenberg.de/de/institute/sdei/senckenberg-deutsches-entomologisches-institut-insekt-des-jahres/insekt-des-jahres-2021/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2tvKMjrD4HAxgax6nSmw5Z0knM1ucgW1boNRv2w3acPMkaWzDpxkPsK7c_aem_Ab1ibzz-IqPA8Khcn5VBtoGpz4ZSqqmst3aKKStU8X4I2DaS9xItxnv84SvLsu0fpNrRRUis0PsHO-zzF2CQN3nL

Der bis zu 35 mm große flugunfähige Käfer gehört zur Familie der Ölkäfer, welche in Mitteleuropa mit 37 Arten vertreten ist. Ihr länglich gedrungener Körper ist durch ein stark angeschwollenes Hinterteil gekennzeichnet. Mit ihren stark verkürzten Flügeln wirken sie sehr schwerfällig. Die schwarz bis schwarzblau gefärbten Insekten finden sich an meist sandigen offenen Stellen der Kulturlandschaft in Heiden, Trockenrasen, Streuobstwiesen, Wald- und Ackerrändern, wo sie sich von Pflanzenteilen ernähren. Aber auch Sand- und Kiesgruben sowie Steinbrüche gehören zu seinen Habitaten.

Bei drohender Gefahr sondern die Tiere ein Wehrsekret ab – das giftige Cantharidin. Schon die Ärzte der griechischen Antike nutzten den Naturstoff, um eine Fülle von Krankheiten zu behandeln. Seit dem 16. Jahrhundert ist der Gebrauch von Ölkäfern zur Behandlung von chronischen Hautkrankheiten, Gonorrhoe, Nieren und Blasensteinen als auch als Wurm- und Abtreibungsmittel bekannt. Neben seiner medizinischen Wirkung sagt man dem Stoff auch eine aphrodisierende Wirkung nach, weshalb Ölkäfer in Honig zubereitet ein verbreiteter Liebestrank war.

Die Weibchen des Blauschwarzen Ölkäfers können bis zu 40.000 Eier während ihrer Reproduktionsphase ablegen. Die drei Millimeter langen Larven der Käfer (Triungulinus) erklimmen eine Blüte und klammern sich an einer heranfliegenden Wildbiene fest, um sich daraufhin zum Nest transportieren zu lassen. Dort entwickeln sich die Käferlarven als madenartiger Parasit weiter, nachdem sie das Bienenei gefressen haben. Die Zweitlarve ernährt sich von den Nektar-Pollenvorräten der Wildbienen. Nach der Überwinterung im Boden schlüpfen die Käferimagos ab März. Das Verhältnis von Käfern und Bienen beschreibt demnach eine besondere Wirkunsgkette.

Durch den Verlust von Lebensraum und die Gefahren des zunehmenden Straßenverkehrs, wird der Käfer für Deutschland als gefährdet eingestuft. Um selbst aktiv zu werden errichten sie Sandlinsen und sorgen für offene Stellen im Boden. Damit fördern Sie Wildbienen und Käfer.

Das Insekt des Jahres ist eine echte Frühlingsbotin und bereits zum zweiten Mal eine Wildbiene. Sie fliegt von Anfang April bis etwa Mitte Juni in einer Generation. Die Rostrote Mauerbiene hat eine Körpergröße von bis zu 13 Millimeter und ist gekennzeichnet durch auffallend lange Fühler. Ihre dunkelbraune Färbung wird durch einen grünen metallischen Glanz ergänzt. Männchen und Weibchen verfügen über eine helle Behaarung, wobei die Männchen auf der Stirn behaart sind, was bei den Weibchen fehlt.

Die weiterverbreitete und häufige Art ist eine Hohlraumbewohnerin und damit auch in Siedlungsnähe zu finden. Trockenmauern, Totholz, Löss- und Lehmwände, Brombeerhecken, lockeres Gestein und andere Strukturen dienen ihr als Kinderstube. Sie braucht offene Stellen und nimmt mit großer Vorliebe künstliche Nisthilfen an. Auch alte Schuppen, Lochziegel, Schilfmatten und im Wandverputz sind sie zu finden.

Als Pollen- und Nektarquellen nutzt sie eine Vielzahl von Pflanzenfamilien, ohne ersichtliche Präferenz. Wie auch Blattschneiderbienen (Megachile spec.) sind Mauerbienen (Osmia spec.) mit Bauchbürsten ausgestattet, mit denen sie den Pollen sammeln. Den Nektar transportieren die Bienen für uns nicht sichtbar im Kropf.

Aktuell ist die Rostrote Mauerbiene aufgrund ihrer Häufigkeit und enormen Anpassungsfähigkeit nicht gefährdet. Dennoch möchte das Auswahl-Kuratorium mit der Entscheidung auf die Gefährdung von Wildbienen und deren generelle Bedeutung für die Bestäubung als Ökosystemdienstleistung hinweisen.

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung hat die Gemeine Skorpionsfliege (Panorpa communis) als "Insekt des Jahres 2018" ausgerufen. Sie gilt gegenwärtig als nicht gefährdet. Diese faszinierende und anpassungsfähige Art steht stellvertretend für die etwa 33.000 bekannten Insektenarten in Deutschland.

Die vierflügelige Schnabelfliegenart lebt in Gebüschen, an Wald- und Wegrändern, Wiesen und in Brennnesselbeständen. Ihr Verbreitungsgebiet findet sich in ganz Mitteleuropa. Darüber hinaus ist sie in auf den Britischen Inseln, Teilen Skandinaviens, Russlands und in SO Europa beheimatet. Die Insekten erreichen eine Flügelspannweite von 25 bis 35 mm, eine Körperlänge von bis zu 3 cm und besitzen, wie der Gattungsname verrät, schnabelartige Mundwerkzeuge. Namensgebend für die ungefährliche Art ist das ausgeprägte Begattungsorgan des Männchens, welches seiner Forma nach an den Stachel eines Skorpions erinnert. Die deutlichen Unterschiede in der Erscheinung von Männchen und Weibchen nennt man Geschlechtsdimorphismus. Neben Nektar, Pollen, Kot und reifem Obst ernähren sich Skorpionsfliegen auch von anderen toten Insekten und Wirbeltieren.

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung hat die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) als "Insekt des Jahres 2017" ausgerufen. Sie unterliegt nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Bundeartenschutzverordnung (BArtSchV) besonderem Schutz. Daher ist sie zwar zum einen als bedrohte Art in auf der Roten Liste aufgeführt, zum anderen ist sie aber auch Profiteurin des Klimawandels.

Ihr Verbreitungsgebiet weitet sich auch in Deutschland seit den 1990er Jahren zunehmend aus. Das andächtig wirkende Weibchen der Raubinsekten erreicht eine Körperlänge von bis zu 7,5cm. Ihr wissenschaftlicher Name bedeutet übersetzt so viel wie “Religiöse Seherin“. Um eine Nährstoffnachlieferung für ihre Nachkommen zu sichern, frisst das Weibchen oft das Männchen nach der Paarung. Ihre Eigelege können bis zu 200 Eier enthalten. Zu den Beutetieren der Fangschreckenart gehören Frösche, Mäuse, Spinnen und Bienen. Die Europäische Gottesanbeterin verweist dort wo sie vorkommt, dass das jeweilige Biotop eine hohe Artenvielfalt hat und ist somit auch ein Anzeiger für einen gesunden Lebensraum.

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung hat den Dunkelbraunen Kugelspringer (Allacma fusca) zum "Insekt des Jahres 2016" gekürt. Er wurde stellvertretend für die große Gruppe der Organismen ausgewählt, die für fruchtbare Böden sorgen. Durch die Wahl dieses Tieres will die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass die Fruchtbarkeit der Böden weltweit zunehmend bedroht ist. Gründe dafür sind besonders die übermäßige und unsachgemäße Nutzung der Böden sowie der massenhaften Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Der nur 4 mm große Dunkelbraune Kugelspringer ist eine der unzähligen Lebensformen, die sich im Boden tummeln und dessen Fruchtbarkeit garantieren. Er ernährt sich von Zerfallsstoffen und trägt so zur Bildung von Humus bei, der ein zentraler Bestandteil fruchtbarer Böden ist.